-

2017.06.22

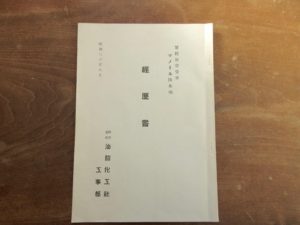

龍次郎さんのことーその26 龍次郎さんの本棚

-

2017.05.25

龍次郎さんのことーその25 龍次郎さんのタイル

-

2017.04.20

龍次郎さんのことーその24 もっと知りたい。

-

2017.03.23

龍次郎さんのこと−その23 龍次郎さん、北条に育つ

-

2017.02.23

龍次郎さんのことその22ー龍次郎さん、邸宅を案内する。

-

2017.02.05

龍次郎さんのこと その21ー龍次郎さん、小学校へ。

-

2017.01.22

龍次郎さんのこと その20ー龍次郎さん、ますます発明する

-

2016.12.25

龍次郎さんのこと その19ー龍次郎さん、立ち向かう

-

2016.12.11

龍次郎さんのこと その18ー龍次郎さん、渋沢子爵邸を施工する

-

2016.11.27

龍次郎さんのこと その17ー龍次郎さん、銅像になる